サービス業を中心としたマーケティング研究を専門にする青山学院大学の小野譲司教授に、お客さんの満足度を高めるためのヒントを伺いました。

行動経済学をはじめとする学問の教授に、データの観点から飲食店の店づくりや集客方法、リピーター施策として効果的なことを深掘りしていきます。今回はサービス業を中心としたマーケティング研究を専門にする青山学院大学の小野譲司教授にインタビューを行いました。

料理やサービスを広く発信し、来店につなげ、「また来たい」と思わせる――。飲食店でもこうした「カスタマーエクスペリエンス(顧客体験)」で、お客さんの満足度を高めることはできるでしょうか?ヒントを伺います。

- 小野譲司さん

-

青山学院大学経営学部マーケティング学科教授。1998年慶応義塾大学大学院で博士号(経営学)を取得し、明治学院大学経済学部教授などを経て2010年より現職。専攻はマーケティング、サービス・マネジメント。経済産業省の委託事業としてサービス産業生産性協議会が実施するJCSI(日本版顧客満足度指数)の開発に携わり、現在もアカデミックアドバイザリーグループ主査を務める。著書に「サービスエクセレンス CSI診断による顧客経験[CX]の可視化」(共著/生産性出版)など。

顧客満足度調査から、お客さんが本当に求めるサービスが分かる

――小野先生の研究領域はマーケティングやサービス・マネジメントで、主にCSI(顧客満足度指数)の調査を専門にされていると伺いました。まず、CSIとはどのようなものなのでしょうか?

小野教授:私はサービス産業の「顧客満足(CS)」「顧客体験(CX)」について、理論的な面から調査・分析をしています。

代表的なものとしては、JCSI(Japan Customer Satisfaction Index/日本版顧客満足度指数)という調査があります。2009年にスタートしたユーザー目線でサービスを評価する調査で、日本のサービス産業の中から代表的な30業種、約400企業・ブランドを利用する約12万人のユーザーに対し、毎年調査をしています。私は国の施策として開発段階から関わり、現在もデータ分析や活用に携わっています。

――サービス業といっても幅広いですが、具体的にはどんな業種を調査されているんでしょうか。

小野教授:航空や旅行業界、テーマパークなどのアミューズメント業界といったBtoCのサービス業を中心に、小売や飲食業などについても研究しています。対象は大手チェーンが主ですが、データ分析をもとに企業さんと共同研究をしたり、コンサルティングを行ったりすることもあります。

――かなり大規模な調査ですよね。実際にはどのようにデータを集めているんでしょうか?

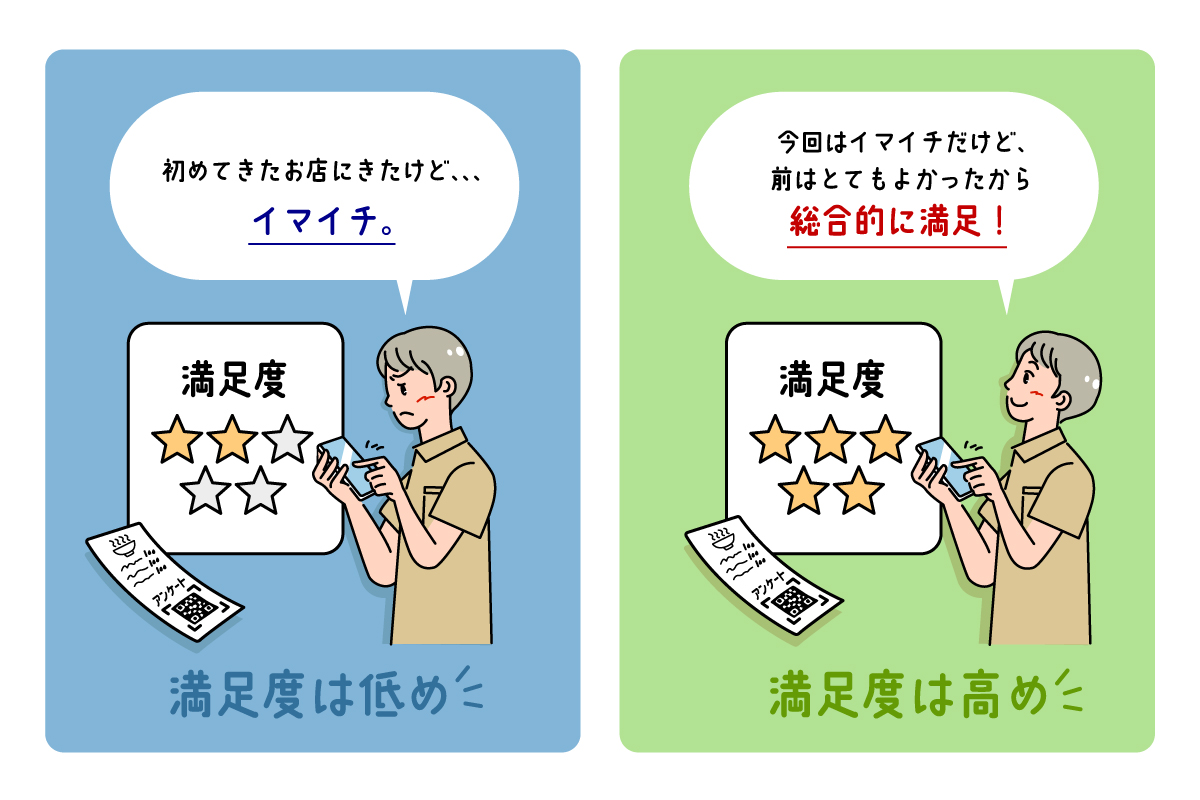

小野教授:一般的な満足度調査では、その日の来店客調査が圧倒的に多いです。例えば「今日お店で食べた料理について感想を教えてください」と、レシートにあるQRコードにアクセスして答えてもらう仕組みです。

我々が取り組んでいるJCSIは、ある程度の期間に何度かお店に行ったことがあるという方に向けて累積的な満足度を調べます。具体的には、過去3カ月間を振り返って「このお店での料理や体験にどれぐらい満足しましたか」といったことを聞きます。これを「累積的満足」と呼びます。

前者の来店客調査の場合、たまたますごく混んでいて待たされたとしたら、5点満点中2点しか付けたくないかもしれない。後者の累積的満足の場合、「混んでいた時もあったけど、だいたい良かったな」と思い返して4点が付くかもしれません。その場の満足度ではなく、安定して良いサービスが提供されているかが分かります。

業種やブランドによる違いはありますが、客数と累積的満足度には密接な関係があって、業績回復傾向にある企業は顧客満足度も上がっていくことが観測されます。逆もしかりです。ただ、顧客満足度調査はサンプルの取り方次第でデータが変わってしまうので、条件などを慎重にふるいにかけた上で実施しています。

――小野先生の著書を拝読しました。内容は少し難しいですが、私たちの生活と密着していて面白かったです。例えば、「スターバックスとベローチェのCSI指数はほぼ同じでも、それぞれの中身の評価のバランスはまったく異なる」とか、「紹介で来店したお客さんはリピート率が高い」とか。

小野教授:時々、勘違いされてしまうことがありますが、CSIはブランドの格付けではなく、あくまでお客さまの評価を指標化したものなんです。特にカフェは人それぞれ好みがあって、カスタマイズを楽しみたくてスターバックスに行く人もいれば、タバコが吸えるからとベローチェに行く人もいる。どの部分に満足度を感じているかで評価が異なります。

紹介されて店を訪れたお客さんは満足度やリピート率が高い傾向にあります。誰かにそのお店のことを紹介する人は、誰彼構わずお勧めするのではなく、「あの人、多分こういうお店が好きだろうな」と選別して勧めてくれている。好みにマッチしやすいし、外れが少ないというわけです。冷静に考えれば当たり前のことですが、こうした内容をデータの観点から理論的に確認できるのがCSIの利点だと思います。

SNSは興味関心の第一歩。次のステップがお客とお店の重要な接点になる

――インターネットやSNSが発達してきた2000年ごろと現在とでは、サービスの提供やあり方についても変わってきたのではと思います。その変化についてはどのように思われますか?

小野教授:外食の場合、実際に料理を食べて、または雰囲気を感じていい店かどうかを評価しますよね。経験してみないと、その品質の良し悪しが分からない。これをマーケティング用語で「経験財」と言います。洋服のように購入前からある程度品質が分かる商品やサービスを「探索財」、医師による手術や自動車修理など、専門知識や技術的な面から購入後も素人である我々の評価が難しいサービスを「信頼財」と言います。

SNSが発達し、体験したお客さんが写真やテキストでたくさん情報を上げています。本来は店で注文してみなければ分からなかった「経験財」の外食が、写真やコメントをいくつか読めばある程度、予想がつくようになりました。予想した通りの体験が得られ、失敗するリスクは少なくなった一方、驚きや発見が減っているのかもしれません。ブームに乗ったお店にお客さんが一気に集中する傾向には、SNSの影響が原因のひとつとしてあるのかもしれません。

●経験財……外食や旅行など、ユーザーが購入・経験してから初めて品質の評価ができるサービス

●探索財……衣服や家電など、ユーザーが購入前にある程度の品質評価ができるサービス

●信頼財……医療や自動車修理など、ユーザーが購入後も品質評価が難しいサービス

――今はお店探しにもSNSを利用する人が増えましたよね。ただ、お店側からの発信が来店のきっかけになるというより、SNSでよく情報を見るから買ってみよう、インフルエンサーがおすすめしていたから行ってみよう、という動機が多いように思います。

小野教授:飲食に限らず、旅行業界でも最初のきっかけになるのはSNSの投稿ですよね。それにあわせて、企業の広告出稿もマス向け媒体からSNSメディアへと移行してきています。

ただ、SNSへの投稿を見ていきなり来店したり予約したりする人はほとんどいませんよね。お店の場所や営業時間、メニューなど、必ず正確な情報を探しに行きます。この時、お店の公式サイトやアカウントに必要な情報をどのくらい出せているかでお客さんのその後の動きが変わってくると思います。

お客さんがその商品やサービスを知って、検討したり購入したりするまでの道筋のことをマーケティング用語で「カスタマージャーニー」と言います。SNSはお客さんの興味関心、注目を集めるにはとても役立つツールですが、あくまで「カスタマージャーニー」の最初の一歩でしかありません。その次のステップを充実させることが、お客さんとお店の一番大事な接点になるのではと思います。

――なるほど……。お店の公式サイトやSNSは、興味関心を持ったお客さんが確実な情報を求めにたどり着く場なんですね。

「どのようなお客さんを増やしてきたいか」で取り組むポイントが変わる

――小野教授はサービス産業のカスタマーエクスペリエンス(顧客体験価値)やリピーターの醸成も研究していると伺いました。ファンを増やすために、どのようなアプローチが有効だと思いますか? 飲食店でも利用できそうな考え方がありましたら教えてください。

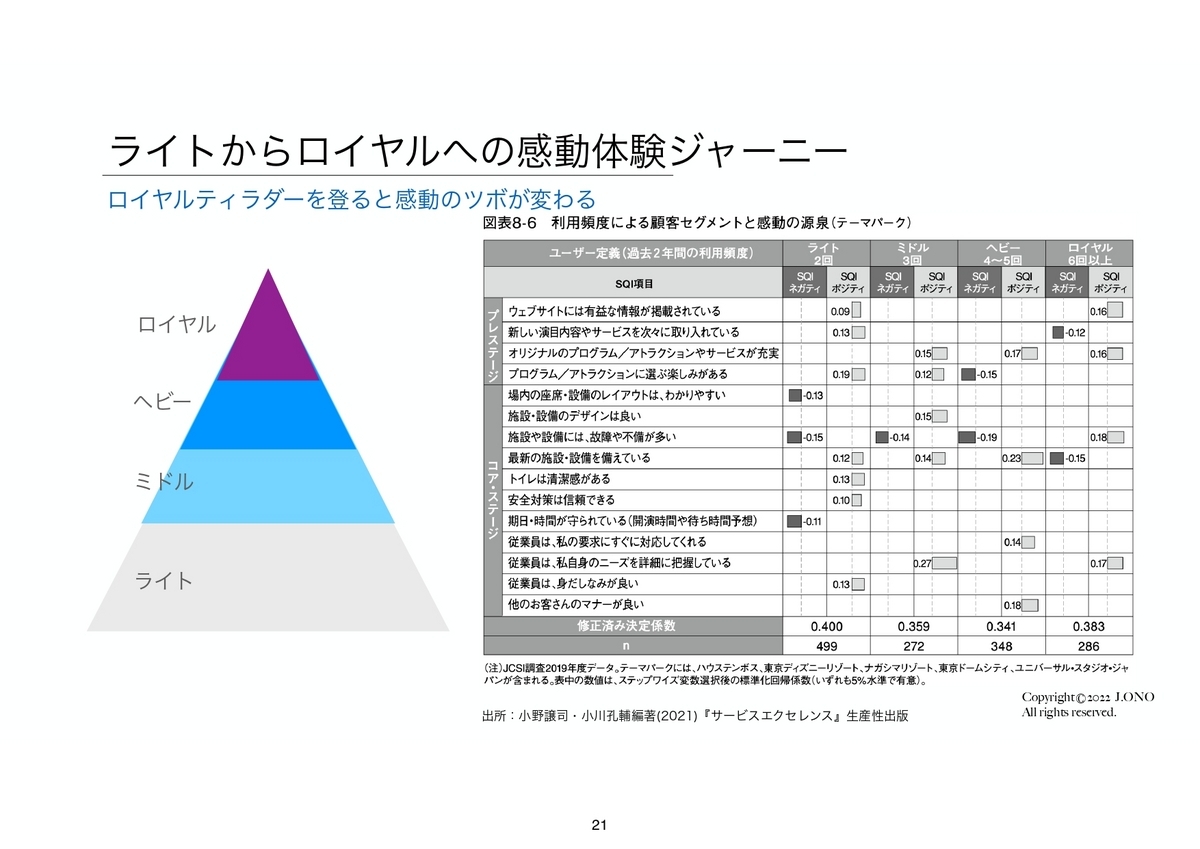

小野教授:下記の表は利用頻度が高くなるにつれて、感動のツボが変わることを示したデータです。テーマパークを分析したものですが、飲食店でも似た傾向が出ています。

小野教授:ユーザーは過去2年間の利用頻度で分けていて、2回はライト、3回はミドル、6回以上はロイヤルと定義づけています。表中のSQI(Service Quality Index)項目とはサービスの良し悪しをユーザーが評価する項目で、演目やアトラクション、接客など、それぞれの評価項目に点数を付けてもらいます。この表で分析したいことは、どの評価項目が高く評価されると、ユーザーの感動体験に結びつく傾向があるか、逆に、低く評価されると不満の原因になりやすいかを検出することです。

ライト層のお客さんは、新しい演目やアトラクション、スタッフの身だしなみなどの評価が高いと、「感動した」「嬉しい」「楽しい」といった感動体験のスコアが上がる傾向があります。逆に、場内の座席や設備が分かりにくいと不満につながる傾向が高くなります。つまりは、ライト層のお客さんは利用し慣れていないため、迷ってしまいやすいのだろうと思われます。

一方で、ミドル以上の層ではスタッフのきめ細かな対応、他のテーマパークにないオリジナリティーがあると言った点が評価されると感動に結びつきやすい。

「ロイヤルティラダー」という考え方があります。ラダー=はしごを登るという意味ですが、ライトからミドルなどそれぞれの層にロイヤルティの段階をステップアップするには、感動体験のツボはそれぞれ違うということを示唆しています。

こうした知見を応用して考えると、飲食店でも、新規のお客さんを呼びたい場合はインスタ映えするメニューなどが効果的だと思いますが、逆に常連さんには何ら響くことがないばかりか、離れてしまう可能性があります。さらに言えば、SNSへ投稿してくれるお客さんは新規のお客さんが多いですが、リピーターにとってはお店で過ごすことが日常の一部になり、慣れ親しんだお店についてあえてクチコミを投稿しないこともあります。満足度が高ければ高いほど、他者に教えたくない心理が働くこともあるでしょう。

どのようなお客さんを増やしてきたいかによって、取り組むべきポイントが異なるのではないでしょうか。

――新規と常連のお客さんとで求めている内容や感動ポイントが違うんですね……! その他に、何か効果的な取り組みはありますか?

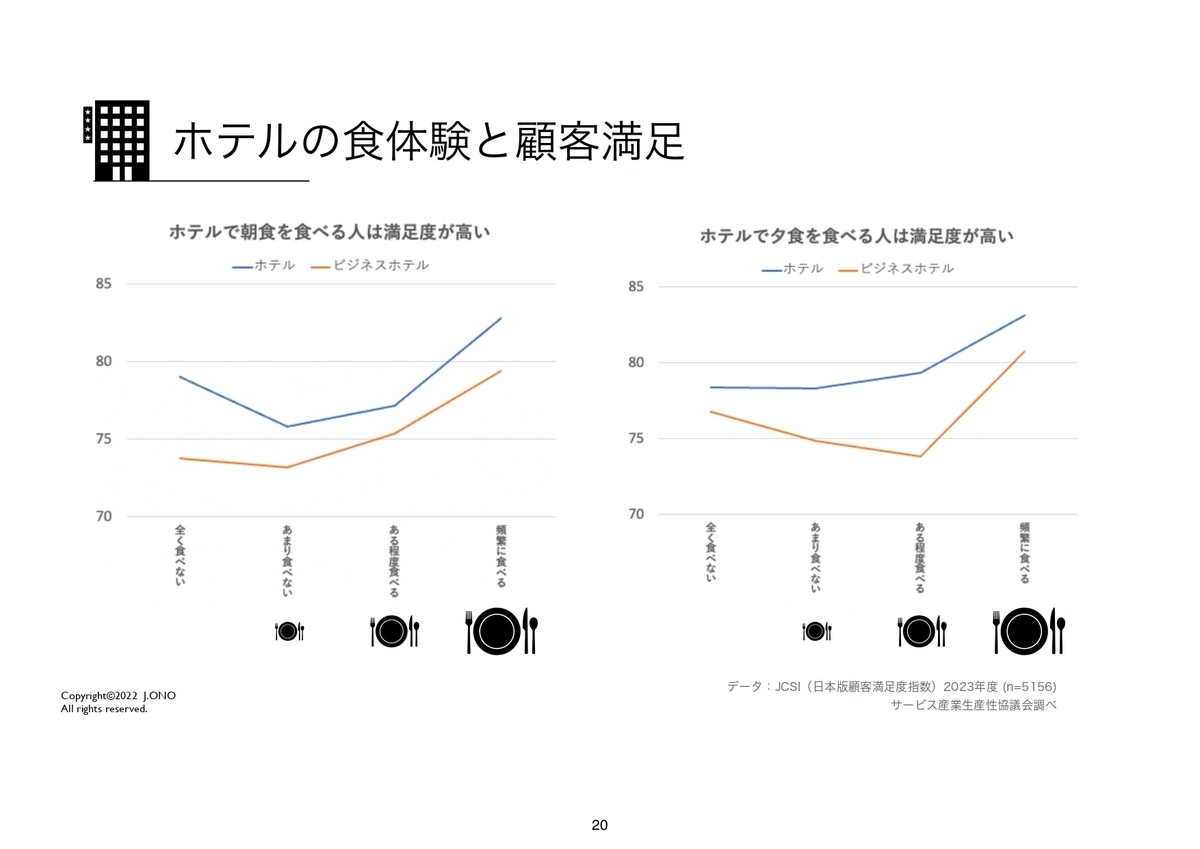

小野教授:先ほど「カスタマージャーニー」について触れましたが、体験の「最後」も非常に大事です。例えば、ホテル業界では近年、朝食を強化しています。無料で提供したり、その土地ならではの食材をふんだんに使ったり、朝食会場でオーダーごとにオムレツを焼いてくれたり。「エンディング効果」とも言いますが、宿泊体験を締めくくる朝食は、チェックアウト前の最後の体験として印象に残りやすい。この効果を考えれば、ホテルが朝食を強化するのは顧客経験の観点からすれば理にかなった話です。

小野教授:実際にデータでも、シティやビジネス問わず、ホテルで朝食を食べるかどうかで満足度に統計的な有意差が出ます。逆に言えば、出発ギリギリまで寝ていて朝食を食べ損ねると、たとえ本人の責任だとしても不満のもとになりかねません。そこであるホテルでは、時間がなくて朝食が食べられない方に系列店が作るパウンドケーキをプレゼントしているそうです。朝食券を無駄にせず、最後を印象付ける取り組みです。

飲食店でも、フレンチやイタリアンではコースの最後に必ずデザートが付きますよね。メインではない部分に専属のパティシエを雇って、コストをかけて提供しています。デザートのひとつの側面として、食事の最後に甘いもので幸せな気分にさせることが、顧客経験の観点から読み解くことができると思います。こうした経験則を、何らかの理論的知見に基づいてデータで検証していくと、満足度の高い企業やお店はそれだけの理由があるとよく分かります。

その他に、時間に重きを置くことで満足度がアップするケースもあります。例えば、テーマパークのアトラクションはどれも5分程度で終わるように考えられているんです。これには理由があって、楽しい体験は細切れにした方がもっと楽しく感じるからなんですね。また、行列の待ち時間についてもできることがあると、先行研究で明らかになっています。

――どんなことでしょうか?

小野教授:飲食店で並んでいる時、メニューを渡されることがあります。するとお客さんは「すでにサービスが始まっている」と感じます。これを行動心理学の用語で「フットイン・ザ・ドア」と言います。何もせずに待った後に入店して初めてメニューを渡される時よりも、注文までの時間が短く感じられるという現象です。高級店のウェイティングバーや病院で受付後に問診表を書くことも同様です。すでに食事や診療のプロセスが始まっていると思うことで、ただ待っているだけの時よりもイライラがいくらか軽減されるということです。

大手チェーンとは規模が異なりますが、個人の飲食店ならではの魅力もあります。どのタイミングで、どんなサービスを行うかの観点から、顧客満足を高める取り組みがきっとあるのではないでしょうか。

【小野教授が教える、顧客満足度アップの考え方】

・客数と累積的な満足度には密接な関係にあり、業績回復傾向の企業は顧客満足度も上がっていくことが多い

・SNS投稿はお客さんの興味、関心を集めるための「カスタマージャーニー」の第一歩。公式サイトやアカウントの情報を充実させることが、確実な情報を知りたいお客さんとの大事な接点になる

・新規客とリピーターではサービスに対し求めるものが異なる。「どのようなお客さんを増やしてきたいか」をポイントに店づくりを行うことが重要

・待ち時間や、お店で過ごす最後の体験などを工夫するだけでも満足度向上につながる

小野譲司さんに、マーケティング研究の視点から「カスタマーエクスペリエンス(顧客体験)」について説明していただきました。

小野さんによれば、お客さんの「満足度」を知り、データの観点から理論的に確認できることがマーケティング活動において重要だと説明されています。

また、はじめてのお客さんと、何度も来てくれるリピーターのお客さん(ロイヤリティーの高いお客さん)では、満足に感じるポイントが異なってくるというお話もありました。

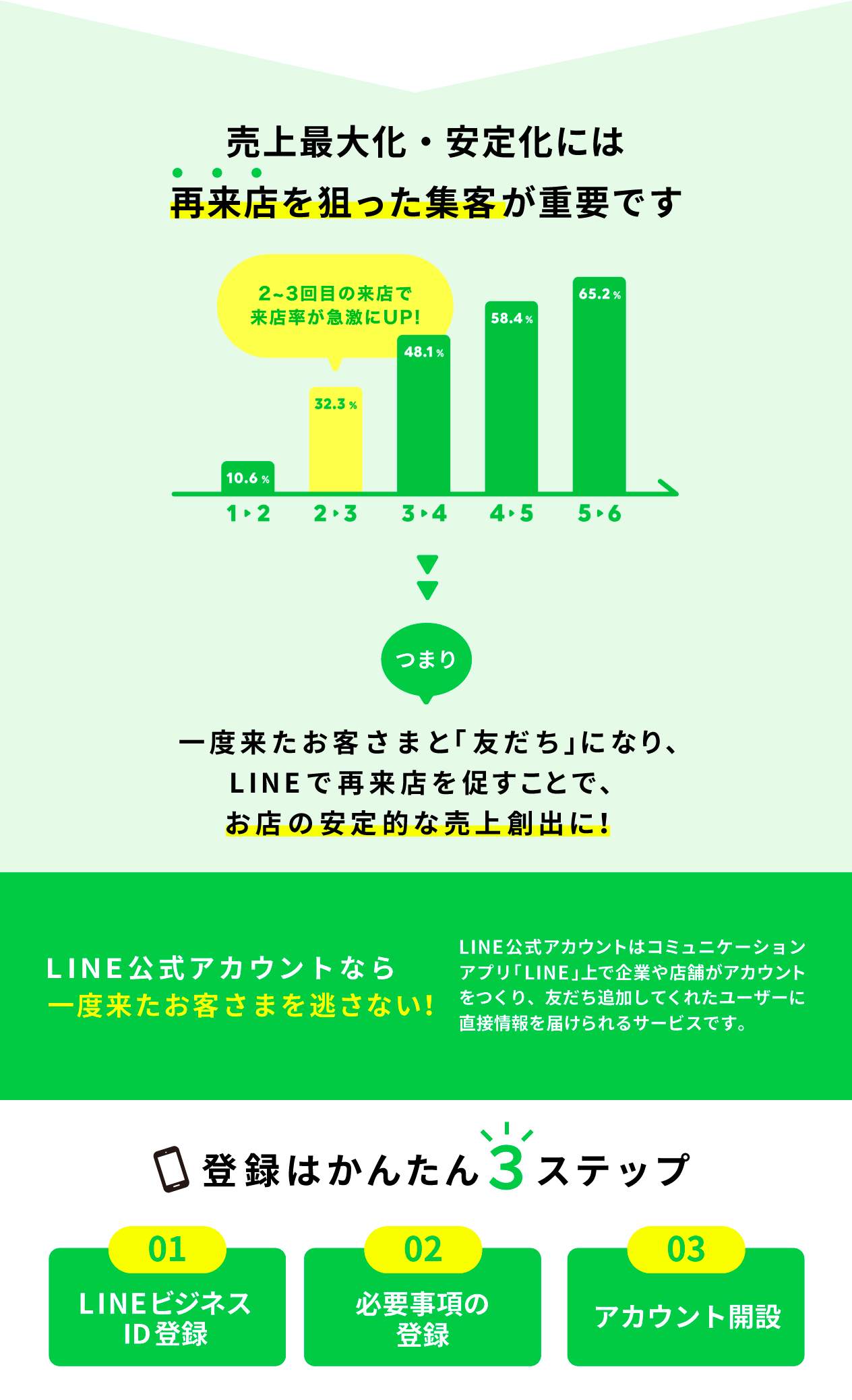

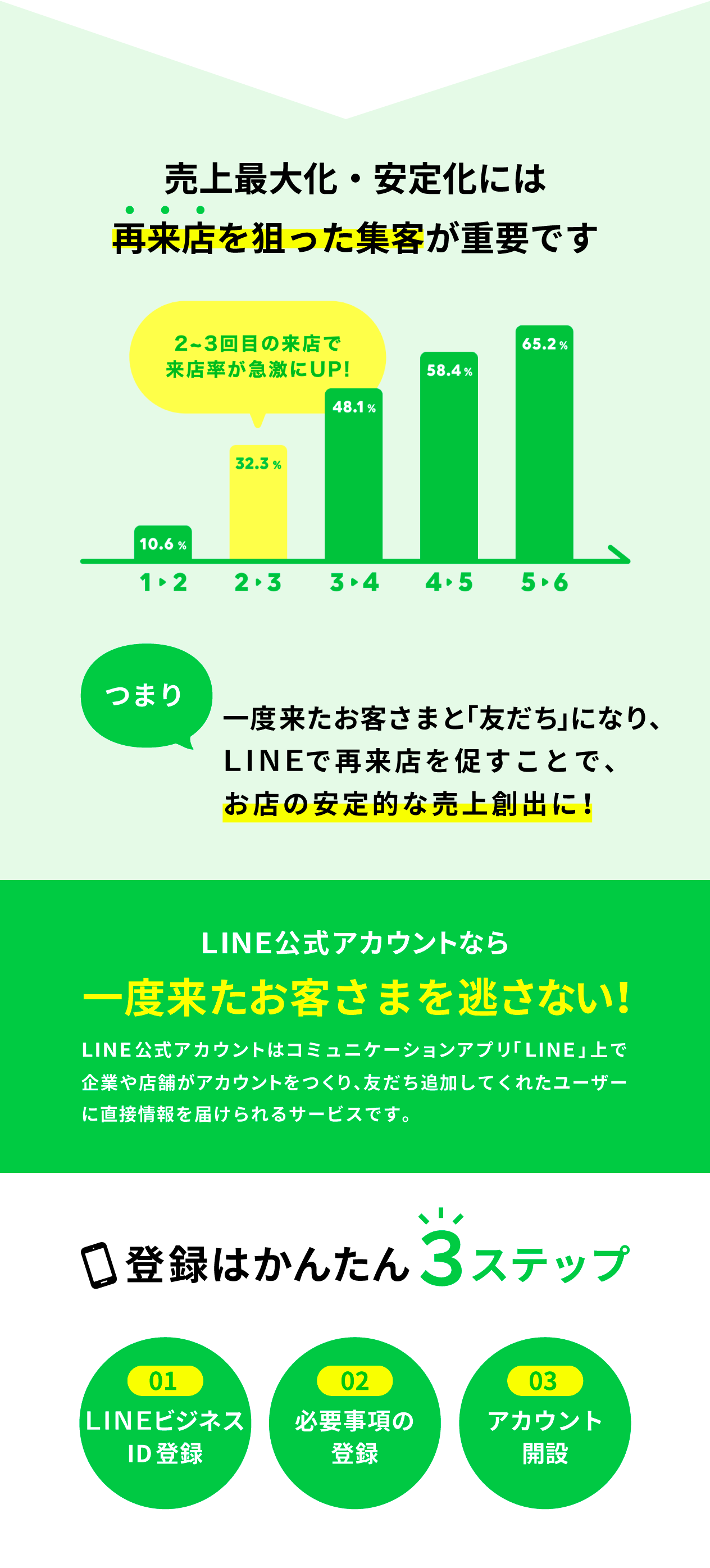

はじめて来店されたお客さん、リピーターのお客さんに対してそれぞれ適切なコミュニケーションをすることがお店の成長にとって大切な要素です。しかし、そもそも「リピーターになってくれるお客さんが少ない」「お客さんが再来店するきっかけをうまく作れない」など、店づくりに困っている経営者の方も多いと思います。

そんなときにおすすめしたいのが、LINE公式アカウントです。

LINE公式アカウントは、友だち追加してくれたお客さんにお店の情報をリアルタイムで届けられるほか、お得なクーポンの配布、ポイントカードの発行など、お客さんとお店をつなぐためのさまざまな機能を用意しています。

詳細は以下のバナーからご確認ください。

集客方法を知りたい!

取材・文:田窪 綾

編集:はてな編集部