本物の僧侶がつくるカクテルを味わいながら、お経や一文字写経(いちもじしゃきょう)、棺おけに入る納棺体験など、仏教にちなんだ体験ができるのが「四谷 坊主バー」(以下、坊主バー)。日本人はもちろん、近年は日本の仏教を体験したいと訪れる外国人観光客からも人気を集めています。

坊主バーがオープンしたのは2000年のこと。当初、お客は連日皆無で、経営の危機にさらされていたそうです。

閉店寸前だった坊主バーを引き継ぎ人気店に育てたのが、浄土真宗本願寺派の僧侶であるマスターの藤岡善信さん。お客を自然と引き寄せる、藤岡さんの店づくりの秘密に迫りました。

「新しい布教の場」を求め、つぶれかけていた『坊主バー』を引き継いだ

僧侶というと、寺の息子が家業を引き継ぐイメージがありますが、藤岡さんの実家はお寺ではなく料理屋。仏教の教えに出合ったのは、ボクシングに打ち込んだ大学時代でした。

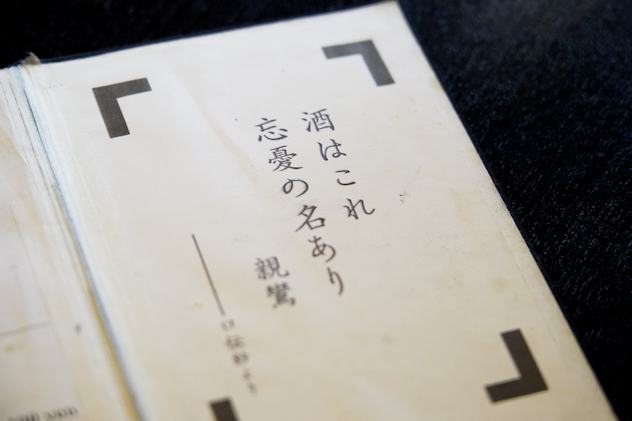

「厳しい減量や鍛錬で自分の精神を追い込んでいくうちに、勝ち負けのために身を削ることの意味が分からなくなり、その答えを宗教の教えの中に探すようになりました。そうして次第に、人間のあり方や生きる意味についても深く考えるようになっていったのです。そんな時に出合ったのが、浄土真宗の開祖である親鸞聖人(しんらんしょうにん)の教えでした」

親鸞は、人間の煩悩を認め、煩悩を抱えたまま仏の力で救済される「他力本願」の教えを説いた僧侶。その教えに感銘を受けた藤岡さんは、大学で仏教を専攻したのち、浄土真宗の僧侶になるための学校に通い、卒業直近の22歳で坊主バーに出合うことになります。

もともと坊主バーは、藤岡さんの僧侶学校の同級生である5人の僧侶が始めたものでしたが、オープンから半年で経営不振に。そこで、バーテンダーのバイト経験があった藤岡さんに白羽の矢が立ったのでした。

「私にとって仏教は、あくまで生き方を示してくれるもの。僧侶学校を卒業しても、僧侶を“職業”にしてお寺で働くことは考えておらず、『これからどうしようか』という状態でした。そんな時に坊主バーのお話をいただき、バーという場所なら今、生きることに悩んでいる人に対して、より身近な存在として仏教を伝えることができるかもしれないと考えたんです」

とはいえ、当時の坊主バーは廃業寸前。経営を引き継いだ時は、どのように立て直すのか悩むこともあったそう。しかしそれ以上に、これまでにない新しい布教活動の場がつくれることを、「面白そう!」と感じてワクワクしていたと話します。

こうして、藤岡さんの坊主バーづくりが幕を開けました。

説法やお経の時間で「らしさ」を追求。仏具は「自然と集まった」

今でこそ、和のインテリアや仏教体験が海外のSNSで話題になっている坊主バー。しかし、当時の店は内装やメニューに特徴はなく、僧侶が働いていること以外は「ごく普通のバー」だったといいます。お客に来てもらうためには、この場所ならではの新しい試みが必要だと藤岡さんは考えました。

「まず、坊主バーとして何をすべきか。ここはあくまで“布教の場”ですから、普通のバーとして繁盛しても意味がありません。そこで当時一緒に店を運営していたパートナーと話し合い、毎日のお勤めとして、1日1回以上、仏教のお話をすることと、お経を読むことを決めました」

始めたばかりの頃は、「うるせぇ」と、お勤めのことを知らないお客からののしられることもあったといいます。しかし、地道に続けていくことで、少しずつ説法やお経タイムを目当てにお客がやってくるようになりました。口コミで話題になると、やがてメディアでも取り上げられ、「本物の僧侶のお経が聞けるバー」として一気に知名度が広がりました。

また古いスナックをそのまま引き継いだ内装も、藤岡さんのアイデアで、より“坊主”バーらしくイメージチェンジすることに。

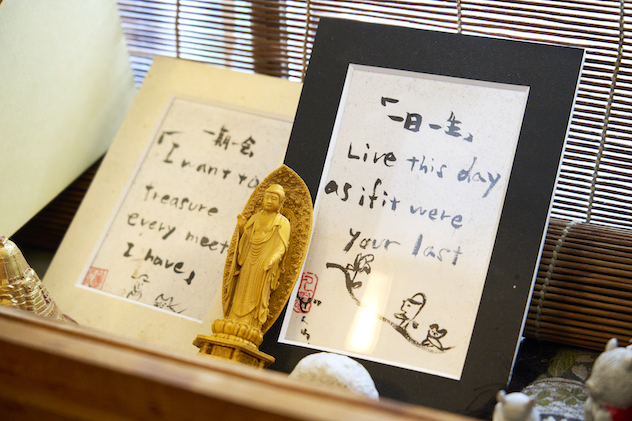

「せっかくだから思い切りマニアックな方向へ振り切ったほうが良いだろうと思い、当時にしては珍しい『和のバー』を目指すことにしたんです。すると不思議なもので、仏具や仏像をあちこちからいただくようになりました。縁の力でしょうか。実は、いま店内にある仏様や仏壇は、私が揃えたものではなく、全ていただいたり拾ったりと、自然とこの店に来てくださったご縁あるものなのです」

なんと仏具だけでなく、坊主バーのシンボルである「仏壇」も、その一つなのだそう。現在は3代目ですが、初代の仏壇は「仏壇が欲しい」と仏様に願ったその帰り道に落ちていたというから、不思議な導きを感じます。

居心地の良い場づくりのポイントは「“気”の循環」

坊主バーとしての土台が固まり、徐々に人気が出始めた頃から、さまざまなお客が訪れるようになったと藤岡さん。

「静かに飲んで楽しんでくださる素敵なお客さまもいれば、時には人に絡んだり、愚痴を言ったりと、心地よくない雰囲気をつくる方もいます。仏様は、『悪友を避けて、善友と関わりなさい』と説いていますが、悪い人に執着されず、良い出会いを引き寄せるには、“気”を停滞させないことが大切です。そこで、新鮮な“気”を循環させるためにも、常連さんだけではなく初めて来た人も楽しめるように、こちらから話題を振ったり、一部の方だけで盛り上がったりしないような空気づくりを意識していますね」

藤岡さんはもう一つ、良い“気”を循環させるための重要なポイントがあるといいます。それは、「利益にとらわれすぎない」こと。

「昔話にもあるように、世の中の真理は全て『逆』にあります。大きな箱と小さな箱、どちらかを選択する時に、欲を見せるとどうなるでしょう?大きな箱を選んだ人は、中から出てきた化け物に襲われ、小さな箱を選んだ人は宝物を手にします。つまり、お金を払ってくれる人ばかりを意識すると、必ず“気”がよどみ、新しい人は来なくなります。それゆえ、足しげく通ってたくさん飲んでくれる人、お金を使ってくれる人だけでなく、1杯だけの人や、たまにしかいらっしゃらない人に対しても、丁寧にお話に耳を傾け、ご縁を大切にするのです」

初めて来た時に不思議な居心地の良さを感じる店は、再び訪れたくなるもの。坊主バーが愛されてきた背景には、「仏教バー」という珍しさだけでなく、誰もが居心地よく過ごせる藤岡さんならではの場づくりの流儀があるのです。

町の相談窓口のような“よりどころ”としてのあり方

坊主バーに訪れるお客の中には、藤岡さんをはじめ現役の僧侶による「悩み相談」を目当てにくる人もいます。悩み相談のほとんどは日本人で、1日1、2組程度がやって来るといいます。その内容は、墓じまいの話から人間関係、人生相談までさまざま。

ではなぜ、普段なじみのないお坊さんに人生相談をするのでしょうか?

「僧侶というと『悟り』のイメージを持つ人も多いですが、実際は、私も仏の教えを学んでいる最中の普通の人間です。仏教の話もしますが、決して教え諭すのではなく、自分自身も悩みもがいている者として、『どうしようかね』と寄り添い、『しんどいね』と共感します。だからこそ身近に感じてもらえるのかもしれませんね」

お客の悩みに寄り添い、共感する姿勢を大切にしている藤岡さん。しかし、時には心のあり方だけでなく、具体的な解決方法を提示することもあります。

「先日、パートナーのDVから逃げてきたという女性がいらっしゃったので、行政に電話して、DV被害者の支援制度や地域の相談先を調べて教えました。命に関わる緊急性のあることは、精神論よりも具体的なサポートが必要ですから」

かつて日本では、町の相談窓口の機能を備えていたお寺があったといいます。困っている人の話を聞き、その人の“よりどころ”になることは本来の僧侶のあり方であり、そんな藤岡さんの姿勢が、お客にとっての安心感や居心地につながっているのです。

今後の目標は世界中の人が祈りを捧げるシンボルをつくること

坊主バーは、今年で25周年。25年もの間続けてこられたのは、仏教を伝えるという使命に“生かされてきた”からと、藤岡さんは話します。

「私は商売人でも経営者でもないので、お金を稼ぐことを目的にしてもうまくいくはずがありません。肝心なのは、商売を通して『何を伝えたいのか?』ということ。私の場合、軸はあくまでも仏教。今を生きる人に仏教をどう説くのか?それを考え、実践するのが『生きた仏教』であり、坊主バーが存在する意義だと思います」

近年は、海外のインフルエンサーの影響で、連日外国人観光客が訪れるという坊主バー。お客の6割から7割が外国人で、仏教が普及しているアジア圏はもちろん、ヨーロッパやアメリカからの旅行者も多いそうです。

外国人が多いと聞くと、日本らしい体験ができる「コンセプトバー」として仏教体験を楽しむ人が多いように思えますが、実際は、仏教そのものに興味を持って来る人も少なくないと藤岡さんは語ります。

「海外の方は宗教をリスペクトしていますから、仏教について熱心に学ぼうとする方が多いんです。仏教の基本的な考えをお話することが多いですが、すごく深い質問をされることもあるので、驚くと同時にうれしくなりますね。今後の目標は、店を訪れた世界中の人が祈りを捧げられるようなシンボルをここに設置することです。ビルの壁に写経のように、世界中のお客さまの言葉で平和への祈りを書いてもらいたいですね」

藤岡さんが25年かけて築いた「新しい布教の場」は、いま世界中の人に知られはじめています。

取材先紹介

- 東京・四谷 坊主バー

-

住所:東京都新宿区荒木町6−42 AGビル 2F

- 取材・文原田さつき

- 写真瀬尾直希

- 企画編集株式会社 都恋堂