飲食店の売上を向上させるためには、言うまでもなく、適切な集客施策を行い、より多くのお客さんに来店してもらうことが重要です。

集客施策を実行する前に把握しておきたい、お客さんがお店に来なくなる原因、そして、来店を促すためのポイントを飲食店経営者向けに解説します。おすすめの集客ツールも紹介するので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

- 自店を知ってもらう方法を探している飲食店経営者

- 自店の集客に悩んでおり、効果的な集客方法を探している人

- 集客する上で重要なポイントを知りたい人

お客さんが来店しない理由

お客さんにお店に来てもらうには、まずは来店が増えない理由を把握することが大切です。ここでは、新規顧客が増えない原因とリピーターが店に来なくなる理由をそれぞれ解説します。

新規顧客が増えない理由

新規のお客さんが増えない理由としては、以下の4点が挙げられます。

- お店の存在が認知されていない

- 事前情報が少なく、入店しづらい

- 他店との差別化ができていない

- グルメサイトやGoogleマップの店舗情報が不十分

新規のお客さんにお店に来てもらうには、お店の認知を拡大し、お客さんに興味を持ってもらうことが大切です。口コミ、DMやSNS活用、ポスティングなど、さまざまな方法がありますが、「まずはお店を知ってもらう」という意識を持ちましょう。

また、お店のことを知っていたとしても、価格帯が分かりづらい、店構えなどから雰囲気がつかめないなどの理由から、入店しないお客さんもいます。さらに、他店との差別化が十分でないケースでは、競合店にお客さんが流れてしまい、来店してくれない、あるいは来店数が減少してしまうこともあります。

近年では、グルメサイトやGoogle マップを使って飲食店を探す人も増えています。掲載する店舗情報が不足していると、お客さんの認知も得られません。お店の魅力や雰囲気、価格帯などできるだけ丁寧に情報を伝えることで、お店の存在を知ってもらい、来店のきっかけをつくっていきましょう。

リピーターが来なくなる理由

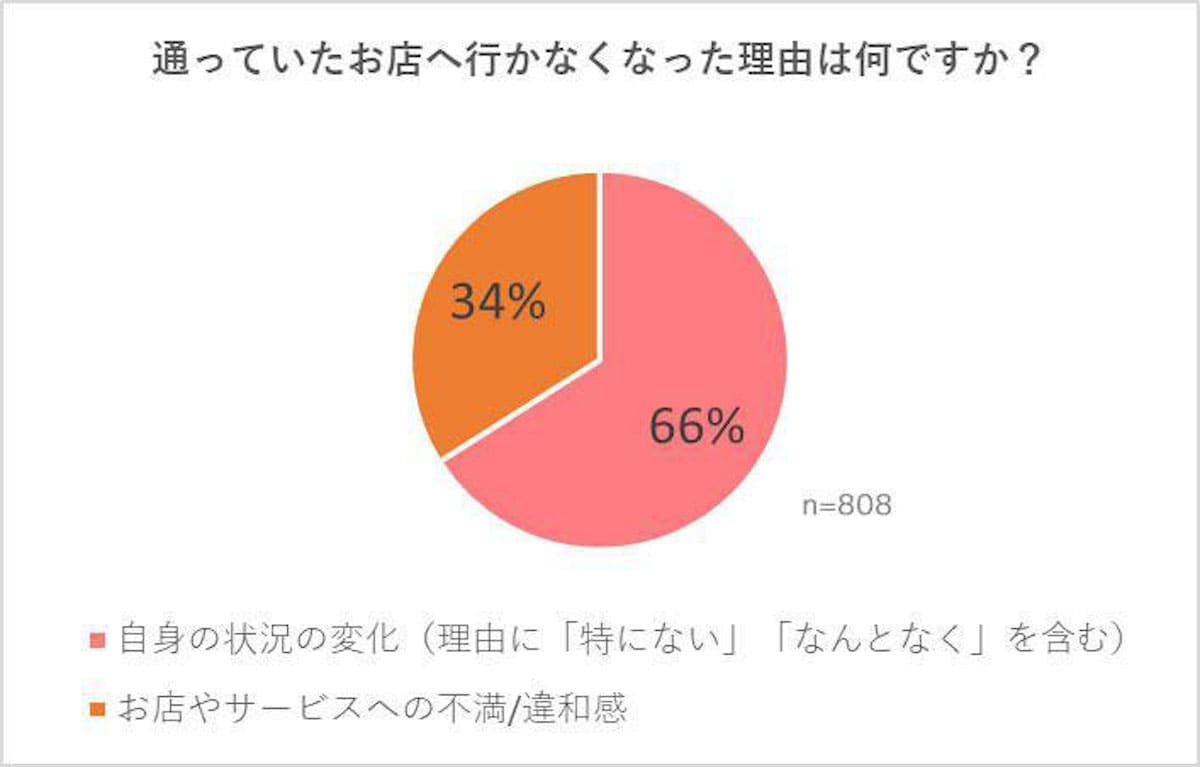

次に、リピーターの来店が減少する原因を解説します。おなじみ編集部が行った「通っていたお店に行かなくなった理由」に関するアンケートの結果は、以下の通りです。

足が遠のいた理由として、回答の66%を占めるのが「自身の状況の変化」で、残りの34%は「お店やサービスへの不満・違和感」を理由に挙げています。この「不満・違和感」の具体的な理由は以下の通りです。

引越しや経済的な理由など、お客さん自身の状況変化による離脱を防ぐのは難しいですが、「お店への不満」が離脱の原因であれば、改善できる余地があります。顧客アンケートなどから改善点を見つけ、「また行きたい」と思ってもらえる店づくりを行いましょう。

集客を成功させるための4つのポイント

集客を成功させるためには、お店の方向性を明確にし、来店を増やす工夫を行うことが大切です。ここでは、お客さんに来てもらうための店づくりのポイントを解説します。

1. 自店のターゲットを明確にする

まずは、自店のターゲットをきちんと定めることが大切です。若者か、経済的余裕のある社会人かなど、ターゲットの違いによってお店がとるべきアプローチは大きく異なります。ターゲットが明確になれば、集客戦略を立てやすくなり、コストを抑えて効率的に集客できるようになるでしょう。

また、お店のコンセプトが明確になり、お客さんのニーズに合った料理やサービスを提供しやすくなるため、顧客満足度向上も期待できます。結果的に、他店との差別化やリピート率の向上にもつながるでしょう。

2. リピーターの獲得と定着に力を入れる

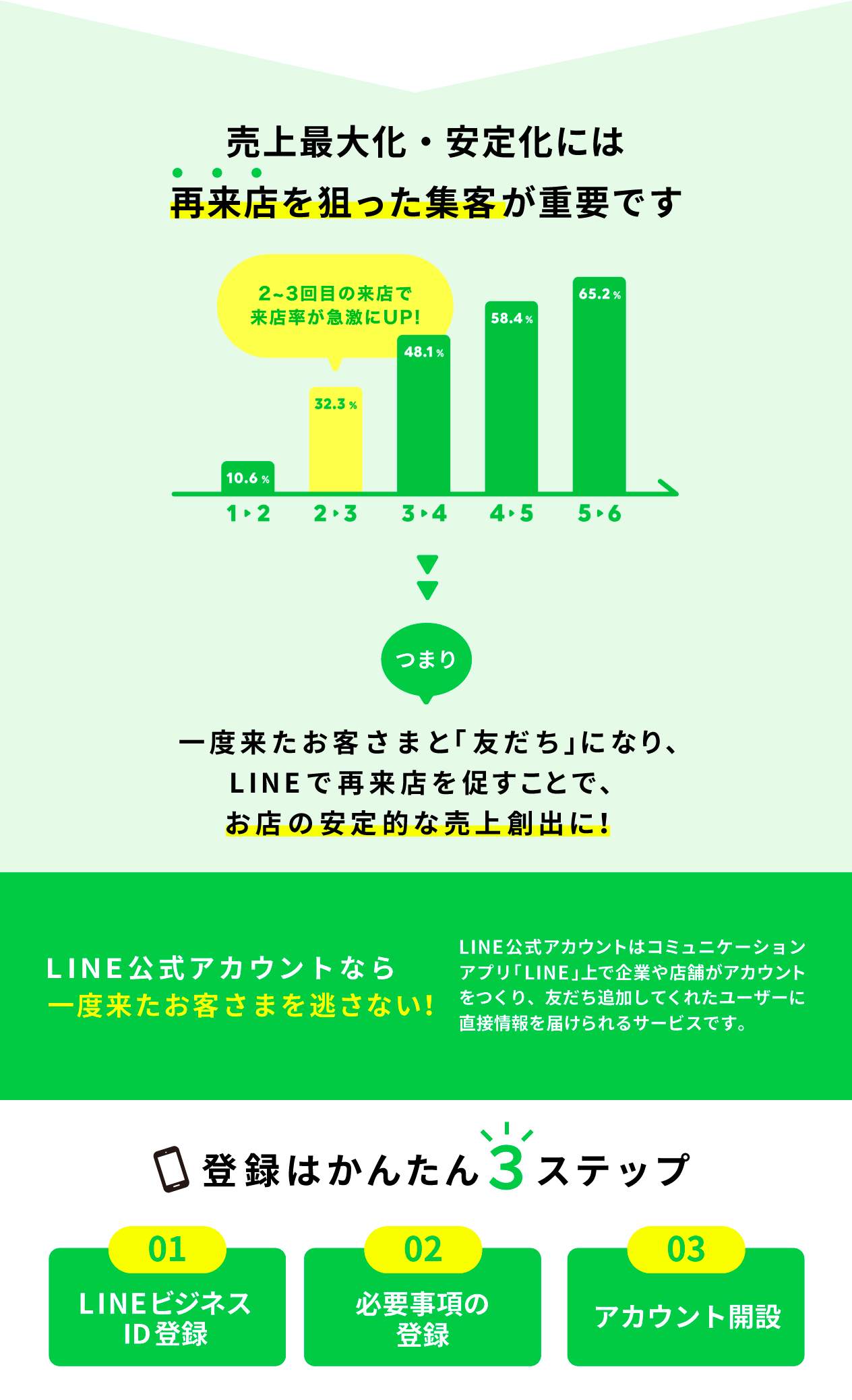

集客を安定させるためには、リピーターの獲得と定着が特に重要です。

一般的に、新規顧客獲得にはリピーター獲得の5倍のコストがかかるといわれています。つまり、リピーターの獲得こそ、コストを抑えた効率的な集客施策といえるのです。

リピーターの中でも優良顧客と呼ばれる常連客は、来店頻度が高く、売上単価も高くなる傾向があります。そのため、集客を成功させるには、獲得したリピーターの定着を促し、常連になってもらうことが重要です。

3. 既存のお客さんにアンケートを取る

お客さんにアンケートを取って自店の課題を探ることも大切です。実際にお店に来たお客さんの意見を生かして接客やサービスを改善すれば、リピート率の向上やリピーターの定着が期待できます。

来店した理由やメニューを選んだ理由などをアンケートで聞けば、お店の強みやお客さんのニーズを把握でき、新規顧客獲得に向けた集客施策のヒントにもなるでしょう。

4. 集客ツールを使ってお客さんとの接触を増やす

お店に来てもらうには、集客ツールを活用してお客さんとの接触機会を増やすことも重要です。認知が拡大し、新規のお客さんが増えるだけでなく、既存のお客さんが再来店するきっかけづくりとしても活用できるでしょう。

おすすめの集客ツールについては、次の「効果的な集客ツール4選」で紹介していますので、参考にしてみてください。

効果的な集客ツール4選

集客ツールは数多くあり、新規顧客獲得に向くもの、リピーター獲得に向くものなど、その効果もさまざまです。ここからは、集客に効果的な4つのツールと、それぞれの特性を紹介します。

1. クーポン・ポイントカード

クーポンやポイントカードは、リピーター獲得に効果的です。適切に活用すれば、一度お店に来たお客さんが自店を思い出し、再来店するきっかけをつくれます。また、クーポンによる割引やポイント獲得といったメリットがお店に来る動機にもなるため、継続的な集客手段としても期待できるでしょう。

クーポンやポイントカードを導入する際の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

2. SNS

SNSで情報発信しお客さんの目に留まれば、新規のお客さんを獲得できるだけでなく、既存のお客さんがお店の存在を思い出し、再来店するきっかけになる場合もあります。ターゲットや客層、自店のコンセプトに合ったSNSを活用し、継続的に運用しましょう。

主なSNSの種類とそれぞれのメリット・デメリットは、以下の通りです。

X(旧Twitter)

メインの利用者層:20代

- メリット

情報の拡散機能が多い

文章のみでも投稿できる - デメリット

文字数/画像の枚数制限がある

他の投稿に埋もれやすい

高年齢層がターゲットのお店には不向き

メインの利用者層:10〜20代

- メリット

画像が投稿しやすく、料理や内装などのイメージを伝えやすい

ストーリーズ機能で最新の情報を発信できる - デメリット

写真で伝えたい要素がないと投稿が限られる

高年齢層がターゲットのお店には不向き

メインの利用者層:30〜40代

- メリット

掲載可能な文章/動画/写真の量が多い

住んでいる地域を登録して使っている人が多い - デメリット

若年層がターゲットのお店には不向き

ユーザー離れが問題視されている

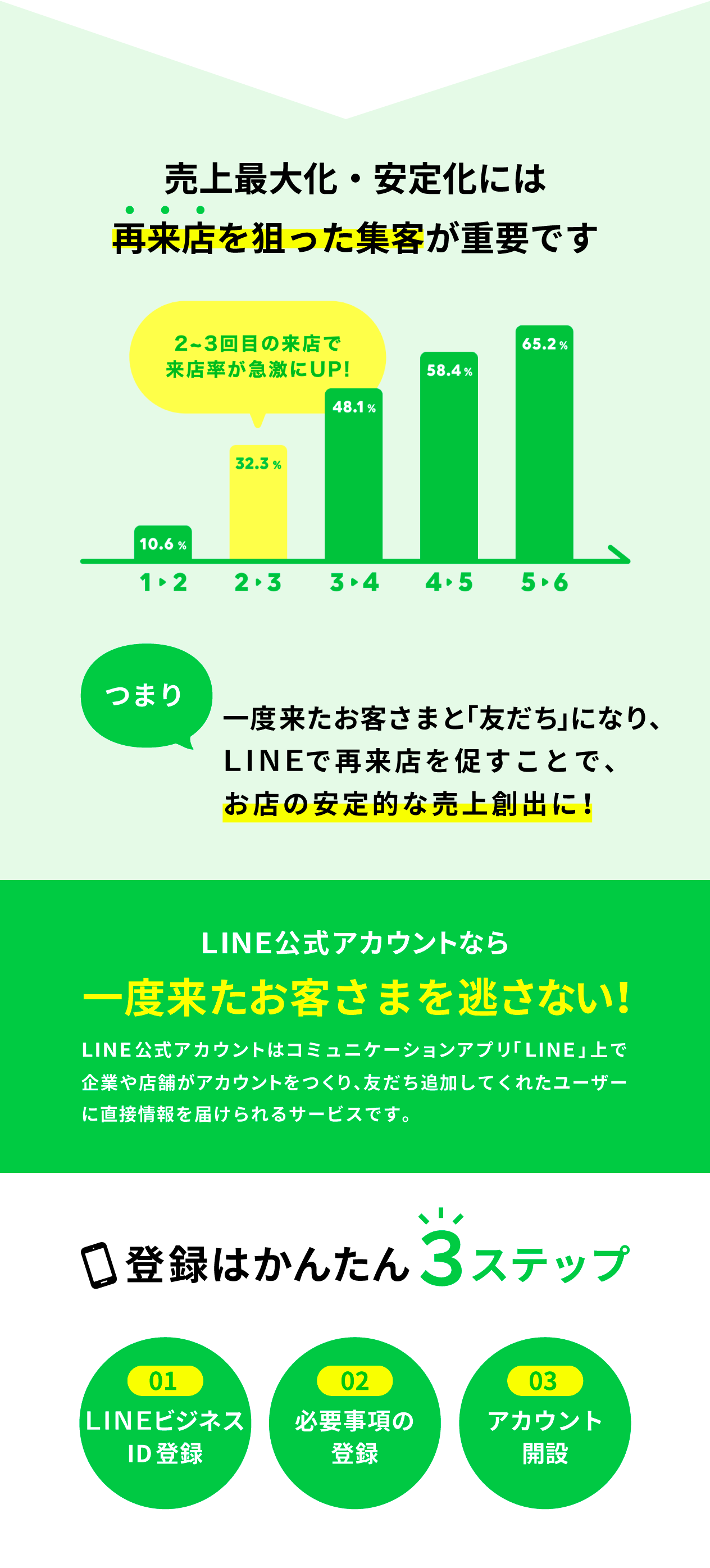

3. LINE公式アカウント

集客に効果的な機能を複数利用したい場合はLINE公式アカウントがおすすめです。

LINE公式アカウントでは、友だち追加してくれたお客さんに直接メッセージやクーポンを配信でき、再来店を効率的に促せます。その他、ショップカード(ポイントカード)やアンケート機能といった集客に役立つツールも利用可能です。

LINEは幅広い世代の人が日常的に使っているため、友だち追加してもらいやすく、メッセージの開封率が高いのも利点と言えるでしょう。

4. グルメサイト・ Googleビジネスプロフィール

グルメサイトやGoogle マップなど、集客につながるオンラインサービスに自店の情報を掲載するのも有効です。

こうしたサービスを活用すれば、認知拡大が期待できるだけでなく、お客さんにお店の情報を多く提供できるため、お店に来てもらいやすくなります。口コミで良い評価が得られれば、来店がさらに増加する可能性もあります。

Google マップ上でお店の情報を管理するには、Googleビジネスプロフィールへの登録とオーナー認証の取得が必要です。

まとめ:ツールを活用して集客を成功させよう

お客さんにお店に来てもらうには、まずは自店のターゲットに合わせて集客施策を実施し、認知の拡大に努めましょう。加えて、来店してくれたお客さんに充実したサービスを提供し、リピーターの獲得と定着に努めることも重要です。

まずはお試しで集客ツールを使ってみたいという方には、コストを抑えて始められるLINE公式アカウントがおすすめです。クーポン配信やショップカード機能など、リピート率向上に役立つ機能が豊富に搭載されているため、集客の安定化に役立つでしょう。

文:相良海琴

編集:はてな編集部

編集協力:株式会社エクスライト