小さいお店は、規模の大きなお店に比べると比較的開業しやすく、初期コストやランニングコストの負担が軽い点も魅力です。「初めて開業するお店は、お客さんとの距離も近く感じられる小さなお店にしたい」と思ったら、まずは開業にかかる費用やその流れを正しく理解しましょう。

小さいお店を開業するまでの流れや費用をはじめ、開業時のポイント、お店の運営を開始した後に意識することについて、詳しく解説します。

こんな人におすすめ

- 初めて開業するお店は規模感の小さいお店にしたいと考えている人

- 小さなお店の開業資金の目安を知りたい人

- 開業までの流れを知りたい人

小さいお店は開業しやすい傾向にある

「小さいお店」に明確な定義はありませんが、一般的には席数が10席以下の飲食店(15坪以下)を指します。小規模な飲食店は、一般的な規模の飲食店よりも開業費用やランニングコストを抑えられるため、比較的開業しやすい傾向にあります。

さらに、小さいお店は一般的な規模の飲食店と比べて店舗面積が小さく、物件取得費や内装工事費、家賃のほか、雇うスタッフの人数が少ないため、人件費を抑えられるなどのメリットもあります。

開業にかかる費用は?

一般的に、開業費用の平均は1,000万円程度とされています。ただし、規模や立地、業態によっては、300万円程度で収まることもあります。しかし、開業してすぐに利益を出すのは難しいため、余裕を持った資金計画を立てることが大切になります。

開業資金を抑えたい場合は、フランチャイズ契約やキッチンカーを利用するのも一つの手です。フランチャイズ契約であれば、加盟金やロイヤリティーを含めても初期費用を500万円程度に抑えられるでしょう。また、キッチンカーでは、車両の購入や改装費用を含めて300万円程度で開業できるケースもあります。

なお、開業資金は可能な限り自己資金でまかなう形が望ましいですが、不足している場合は融資による借り入れや補助金・助成金の利用も検討しましょう。

開業までの流れ

小さいお店を開業する流れは、主に以下の通りです。

それぞれのステップについて、詳しく解説します。

1.コンセプトや事業計画を決める

まずは、お店のテーマである「コンセプト」を定めましょう。コンセプトが明確であれば、出店するエリアや内装、メニュー、食器のデザインなども決めやすくなります。さらに、お店に統一感を出したり、独自のサービスの魅力を打ち出しやすくなるのも大きな利点です。

例えば、「健康志向のカフェ」をコンセプトにする場合、内装はナチュラルな木目調で統一し、メニューにはオーガニック素材を使ったサラダやスムージーを取り入れるといったことが考えられます。食器も自然素材のものを選ぶことで、テーマの一貫性を表現できるでしょう。

コンセプトを定めた後は、どの程度費用がかかり、どのくらい売上が見込めるのか判断するために、事業計画を立てましょう。月々の家賃や材料費、人件費などの運営コストを目算し、必要な売上目標を設定しておくと、開業後のイメージが具体的になります。

2.お店を開く場所を探す

コンセプトが固まったら、開業する場所を決めます。まずは出店エリアの選定から始め、次に具体的な物件を探します。

物件を選ぶ際は、広さや賃料の条件を明確に設定しておくことが重要です。「駅から徒歩5分以内」「家賃は月20万円以内」「20坪以上の広さ」といった条件を決めておくと、物件探しがスムーズに進みます。

具体的な物件情報があると銀行や金融機関からの融資が受けやすくなるため、資金調達よりも先に物件を確保しておくと良いでしょう。

3.資金を調達する

先に述べたように、開業資金の目安は1,000万円程度です。そのうち飲食店の開業にかかる大きな費用としては、「物件取得費」と「内外装工事費」の2つが挙げられます。これらの費用は店舗の規模や立地、希望する店構えや内装によって変わってきますが、ここでは初期費用の目安を紹介します。

例えば、家賃10万円程度の物件の場合、「物件取得費」は契約時の敷金や礼金、仲介手数料などを含めて130万円程度が目安です。「内外装工事費」は、厨房や店内・外装の工事費用として400万円程度かかるとされています。

4.店舗の設計や施工を行う

店舗のコンセプトや提供するサービスの内容に応じて、契約した物件の設計や施工を行いましょう。例えば、「ナチュラルで落ち着いた雰囲気のカフェ」を目指す場合、自然光を取り入れる間取りや木目調の内外装が1つの案となります。設備としては、コーヒーマシンや冷蔵庫、調理台などの厨房設備も必要になるでしょう。

また、物件によっては間取りや内外装の追加工事を行う場合もありますが、居抜き物件であれば、前のお店のものを再利用できるケースもあります。

5.必要な資格を取得する

飲食店を開業するには、「食品衛生責任者」の資格が必須です。加えて、収容人数によっては「防火管理者」の資格も必要となります。食品衛生責任者は、食品の安全を確保するための責任者としての役割を担います。防火管理者は、店舗内での火災予防や緊急時の対応を担当するための資格です。どちらの資格も規定の講習を受講することで取得できます。

なお、飲食関係の代表的な資格として挙げられることも多い「調理師免許」は、飲食店の開業に必須ではありません。

6.お店を開くのに必要な届出・許可の申請を行う

資格取得とあわせて、届出や許可の申請を行いましょう。開業に必須のものとしては、保健所に提出する「飲食店営業許可申請」と、消防署に提出する「火を使用する設備等の設置届出書」が挙げられます。

さらに、お店の業態や大きさに応じて追加の届出や許可が必要になるケースもあります。例えば、収容人数が30人以上の場合は「防火・防災管理者選任届出書」を消防署へ、夜0時以降に酒類を提供する場合には「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を警察署へ届け出なければなりません。開業前に必要な資格を確認し、届出・許可の申請を確実に行いましょう。

小さいお店の開業時に注意したい3つのポイント

ここからは、小さいお店を開く際に注意すべき3つのポイントを紹介します。

仕入れにかかるコストをほかで調整する

小さいお店では、食材や消耗品の仕入れコストが割高になる傾向にあります。

中型・大型の店舗では、大量に仕入れることで1つあたりのコストを安く抑えられますが、小さいお店は仕入れる量が少ないため、単価が高くなりがちです。これにより、他の店舗よりも商品価格を上げざるを得ない状況になることも少なくありません。

そこで、価格を上げなくても利益を確保できることはないか、あらかじめ考えておくことが大切です。例えば、SNSを使って宣伝を自分で行い宣伝費を抑える、内装やインテリアを可能な限りDIYで対応するなど、仕入れコスト以外の部分で調整する工夫をしましょう。

一人で営業することのリスクを考慮する

小さいお店を一人で経営する場合、風邪で数日間休まなければならなくなったり、怪我で長期間の療養が必要になったりすると、お店の営業が難しくなることがあります。その結果、利益が得られないだけでなく、常連客が離れてしまうリスクもあるでしょう。

こうした不測の事態もあり得るということも考慮しながら、一人で経営を行うのか、スタッフを雇うのか、前もって検討しておくことが重要です。

開業後の集客についても考えておく

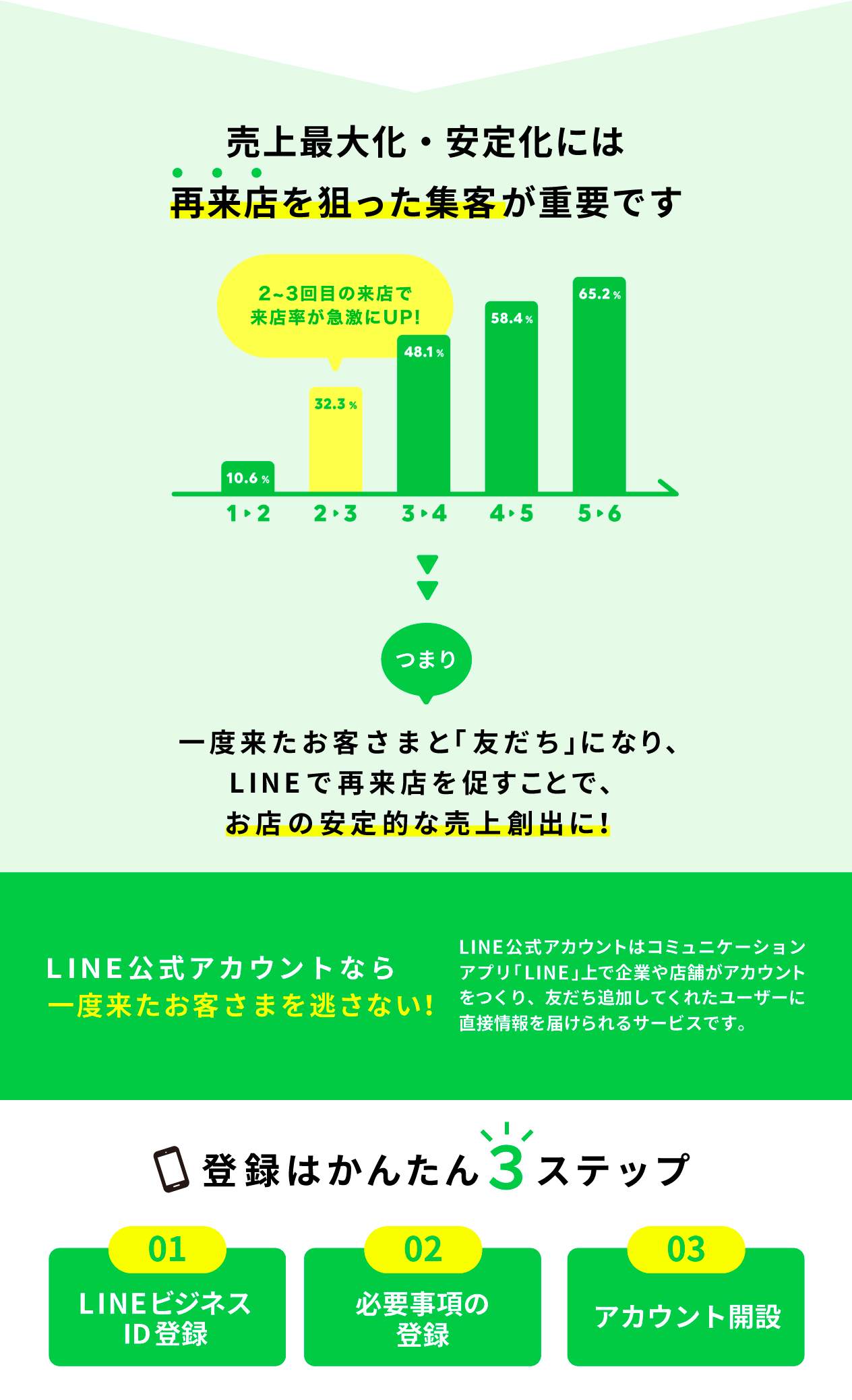

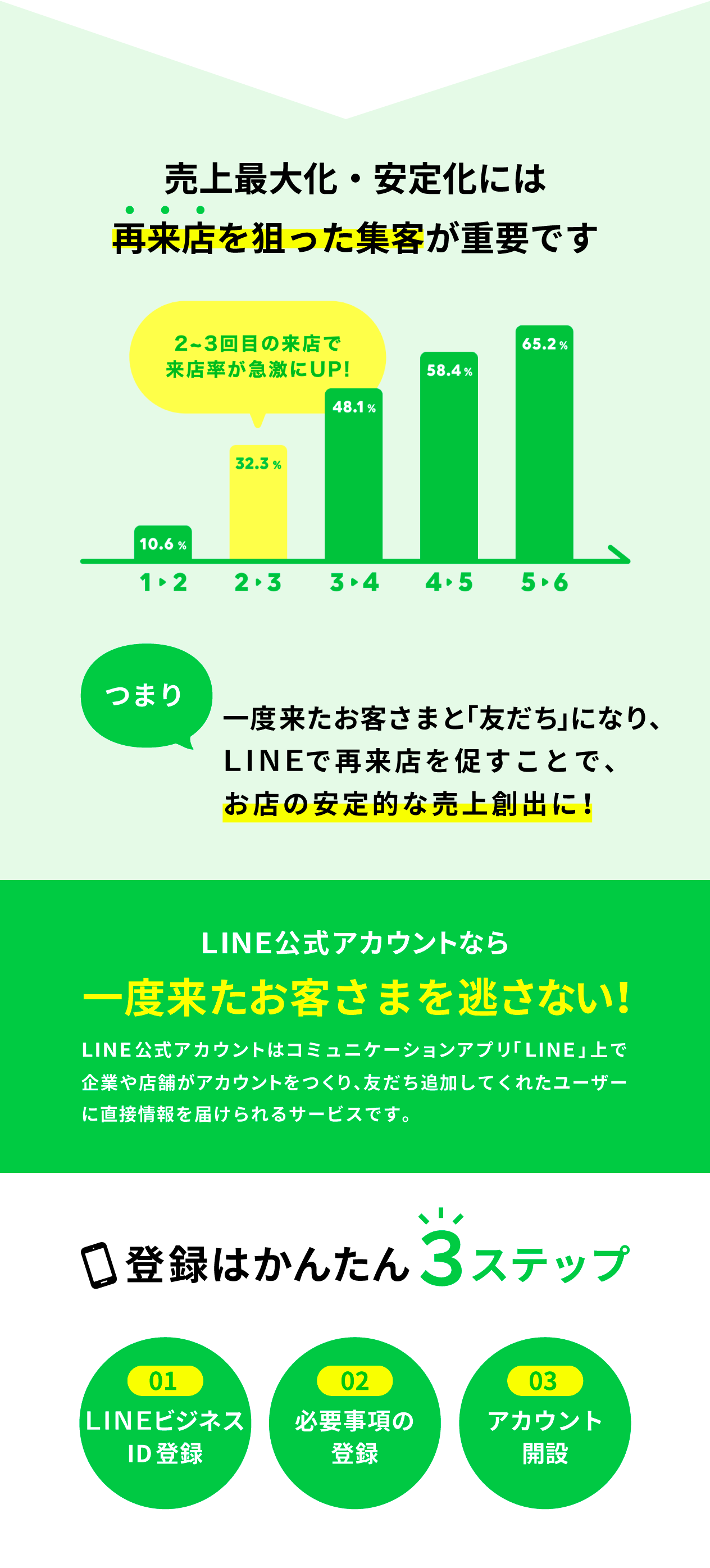

開業時の工夫も重要ですが、開業した後も気は抜けません。集客を安定化させるには、適切な集客施策を行う必要があります。代表的な方法としてはSNSの活用が挙げられますが、中でも特におすすめなのがLINE公式アカウントの活用です。

LINE公式アカウントでは、友だち追加してくれたお客さんに、LINE上で新メニューの案内や特別キャンペーンの情報を提供できるほか、リピーター獲得に有効なクーポン・ポイントカードの発行も簡単に行えます。開業後は日々の営業が忙しく、集客まで気が回らない場合もあるので、低コストで開設できるLINE公式アカウントを早めに導入しておくと安心です。

まとめ:お店の規模にかかわらず開業準備は慎重に

小さいお店の開業は、一般的な規模の飲食店に比べて、初期コストやランニングコストを抑えやすく、開業しやすい傾向にあります。実際に開業する場合は、店舗の規模に関わらず、事前にしっかりとした計画を立てることが大切です。小規模ならではのデメリットも考慮しながら、自店の開業を成功させましょう。

また、開業後の集客施策として有効なLINE公式アカウントも活用しましょう。安定した集客の実現は飲食店の成功に必要です。ぜひ導入を検討してみてください。

文:加藤良大

編集:はてな編集部

編集協力:株式会社エクスライト